发布时间:2019-07-29 来源于:广东广信君达律师事务所苏耀云、曾恺

最近上映的漫威超级英雄电影《蜘蛛侠:英雄远征》中蜘蛛侠继承了钢铁侠的遗物——超级大数据和人工智能眼镜:Edith。通过这副眼镜可以轻松地接入全球各地的互联网以及情报网络获取各种各样的信息,并调用外太空卫星无人机对任何目标进行精准打击,一个简单的指令就可惩恶锄奸,保卫地球,然而反派“神秘客”昆汀·贝克掌握Edith后,可以通过数据库找到对手一切信息轻松准确攻击,几乎一手遮天,还好蜘蛛侠再次上演绝地反击,夺回眼镜,拯救危局,皆大欢喜。

现实中大数据技术的快速发展确实极大提高了社会生产效率,同时,在个人隐私保护方面却也饱受诟病,用户数据泄漏和侵犯隐私的事件时有发生,尤其是掌握了大量用户数据互联网企业大量违规收集、使用处理用户信息方面引起了用户的不安和担忧,难免让用户联想到电影片段可能会变成现实,担心在大数据面前将成为“透明人”。

问题根源?

究其根本,大数据之上是否有独占性的权益,大数据权益性质、权益主体,权益行使界限等问题在现有法律框架下无法得到回应,与大数据产业蓬勃发展的现实不相匹配。一方面,绝大多数大数据来源用户个人和用户相关联的信息,大数据权属不明导致用户个人信息界限划分不清,不利用户个人信息保护。另一方面,大数据权属不明反向“激励”了某些互联网企业的不正当竞争行为,“搭便车”和“不劳而获”现象频频出现,损害了互联网企业大数据权益,最终受损的还是广大用户。

如何破解?

本文认为至少要回应大数据是什么?大数据权益的法律性质?大数据权益归属?大数据权益的权能?为此,本文以互联网行业大数据为切入点,结合目前理论界研究现状和实务案例拟初步回应上述问题,抛砖引玉。

一、什么是信息、个人信息、数据、大数据

相信大家都经常接触信息、个人信息、数据与大数据这四个概念,字面上看似容易确定几个概念内涵和区别,实质上除了大数据外,其他三个概念经常混淆,本文简要辨析如下:

1、信息,此概念由来已久,但信息时代到来后,信息的内涵扩大,目前没有权威定义。笔者总结认为,信息是指以任何载体记录并可以识别、传达相应内容的文字、图形、话音、图像等。

2、个人信息,是指能够识别自然人身份情况的有关信息。《网络安全法》和《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称“《侵犯公民个人信息刑事案件解释》”规定基本一致,《侵犯公民个人信息刑事案件解释》还将能反映特定自然人活动的各种信息划入个人信息范畴。

3、数据,主要指信息经过编码后转变为一系列由“1”和“0”所组成的二进制数[i]。

4、大数据,暂无统一定义,2015年国务院印发《促进大数据发展行动纲要》提到大数据“是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合,正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态”。

但该定义着眼于大数据的技术价值,大数据通常指基于海量、多样化的数据集合,通过云计算的数据处理与应用模式,快速获取、处理、分析等手段形成的智力资源和知识服务能力[ii]。

本文认为,大数据非数据机械的集合,它包括大数据算法,大数据模型和大数据应用,主要分为个人大数据、企业大数据和公共大数据,目前应用最广泛的大数据模型是是个人大数据,即用户画像,是用以描述、联系、预测目标用户的大数据工具,无论是淘宝网的购买推荐、百度地图的最优路线导航大众点评的餐厅推介,本质都是个人大数据模型的应用[iii]。

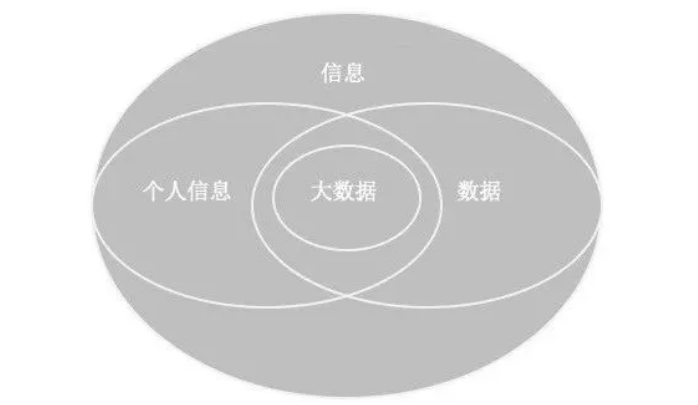

概念之间的区别和联系

信息涵义最广,当然包括个人信息,信息可以通过各种媒介呈现,通常认为信息是数据的内容,数据是信息的形式,信息和个人信息电子化就是数据和个人数据,但有时人们把以任何形式表示的信息资料也称做数据,反之亦然。

可见,信息与数据两个概念经常被混用,如2012年全国人大常委会颁布的《关于加强网络信息保护的决定》将在网络上(电子化)的个人信息称为“网络信息”其第1条“国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息”称为“电子信息”。从计算机术语角度,网络信息和电子信息应该称网络数据和电子数据。

那网络数据和电子数据的概念准确吗?《网络安全法》和《数据安全管理办法(征求意见稿)》(下称“《数据管理办法(征)》”)规定网络数据是指“通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据”,意思是说通过网络收集个人信息属于网络数据的一种,但《网络安全法》和《数据管理办法(征)》未严格区分个人信息与网络数据,《数据管理办法(征)》第二部分“数据收集”主要针对个人信息的收集,在数据处理时仍然使用个人信息的概念,可见,个人信息和个人数据并未严格区分,除网络数据相对视听资料等数据有区分的意义外,电子数据与数据属于同义反复。

综上,本文认为,我国立法和司法实务在概念使用上并未严格区分个人信息与个人数据的概念,甚至将个人信息等同于数据或个人数据,本文推测这样的用法让人容易理解,而大数据的形成经过两个转化阶段,经大量数据脱敏后形成无法识别的个人信息,即衍生数据,再经过特定算法的处理后形成大数据,较好区分。

四个概念之间的关系,我们简要整理成下图:

值得一提的是,关于电子数据概念使用,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发<关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定>的通知》《下称“《电子数据规定》”》将电子数据定义为“案件发生过程中形成的,以数字化形式存储、处理、传输的,能够证明案件事实的数据”。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(下称“《民诉法解释》”)规定的电子数据是指“通过电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息”。

对比之下,《民诉法解释》定义更为合理,而如前述,数据本身就是电子化的,因为电子数据外没有非电子的数据,电子数据与数据为同义反复,本文认为,三大证据法先后修订增加了电子数据作为法定证据类型,使用电子数据的概念是为了更好与书证、物证等已有证据类型进行区分(视听资料本质也是数据),使用电子数据,理解起来更容易。

二、我国法律对大数据权益的规定

我国《民法总则》第127条规定了“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定”,网络虚拟财产也是数据,《民法总则》将数据与网络虚拟财产并列规定,可以窥见两者本质属性相同,但民法总则显然没有考虑好数据权益保护问题,而是将其保护引致其他规范。

《网络安全法》全文基本上都是对网络运营者对数据安全的保护义务,如不得非法侵入他人的网络,数据爬取不得严重影响网站运营等,特别强调对国家关键基础信息和个人信息保护的义务,同时部分条款也鼓励数据开发利用和流转,《网络安全法》12条 “保障网络信息依法有序自由流动”,《数据管理办法(征)》第3条也规定保护数据有序的自由流动,匿名化处理且不得复原的信息可以向他人提供。

可以初步得出,互联网企业依法从用户处收集的信息,经用户同意或匿名化处理可自由流转,现实中如中关村大数据交易产业联盟,中关村数海大数据交易平台,贵阳的大数据交易所早就进行了大数据交易。故从我国目前法律规定和现状可以得出,大数据之上具有财产权益,互联网企业等网络运营者可以作为大数据权益主体,大数据可以流转,但信息安全保护义务很重。

三、理论界对大数据权益的研究现状

因为鼓励大数据的流转和共享,也由于数据的可复制性和数据的不稳定性,目前我国法律无法将其归入现有权利框架,大数据不可能是人身权,与债权相去甚远,那是人身权,物权?知识产权?还是新权利类型?学术界争论很大,目前没有定论,归纳起来主要有三种观点:

1、知识产权说,又可以细分为邻接权、汇编作品和商业秘密。

2、数据财产说,又称为新型资产说,属于信息财产权的客体。

3、限制所有权说,受到人格权和个人信息保护的限制。

本文简要分析如下:

大数据是经过特定算法加工内容独创性特征,符合知识产权的部分特征,大数据的共享和流转,看似符合邻接权的特征,但我国法律目前仅认可表演者权、录制者权、广播组织权和出版者权四类邻接权,而大数据实质来源众多个人信息等基础数据,与汇编作品不同,总之,大数据不符合人主观独创性的知识产权的根本特征。

值得注意的是,需要区别大数据本身与大数据作品,大数据本身不是人主观上独创性的结果,但后者具有独创性的作品,汇编作品说可以用来保护大数据产品,商业秘密价值在于其秘密状态,与大数据的利用、共享特征不符。

限制所有权说也无法自圆其说,即便是承认大数据所有权受制于个人信息和用户行为信息的保护,但大数据具有可复制性和不稳定性,不符合所有权独占性和公示特征,大数据的交易不同于《合同法》规定的买卖合同标的物,限制所有权说本身与所有权说矛盾。

数据新型财产说,试图在物权、债权、知识产权外建构一种新型财产权利,不同英美法系财产权概念可以通过个案创设,大陆法系成文法传统,若无法在现有法律框架下解释大数据权益,新型财产权的建构是较为可行的办法,但创设一项权利并非一朝一夕之事,目前的研究成果也难以令人满意。

四、司法实务对大数据权益的裁判观点

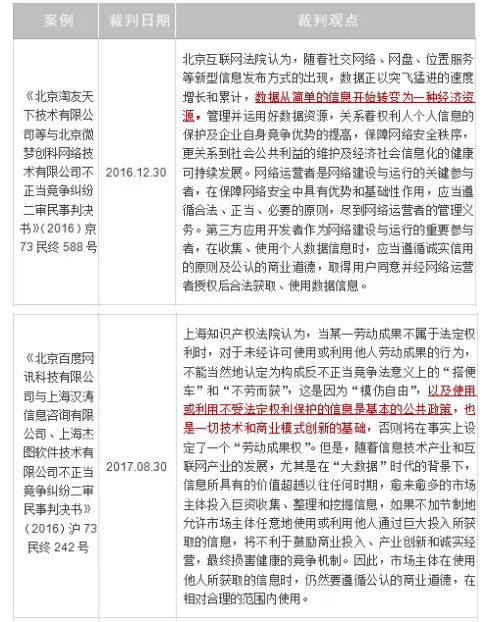

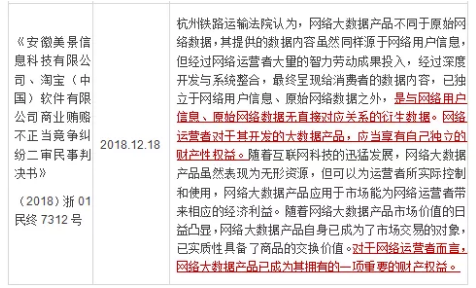

大数据快速发展的现实不会因为未经法律确认而停止发展的脚步,法院也不得以没有明确的法律规则而拒绝裁判,经过检索,目前比较常见纠纷两种,第一种是用户与数据收集者,即互联网企业与用户侵犯隐私和个人信息保护纠纷,第二种是互联网企业之间关于大数据之间的不正当竞争纠纷,鉴于个人隐私和个人信息保护法律规则较为明确,以下选取三个互联网企业间比较有代表性案例揭示司法实务对大数据权益的界定观点:

上述案例均为互联网企业未经同意擅自使用其他互联网企业收集的数据,受损的互联网企业均诉诸《反不正当竞争法》对其大数据权利进行保护。

其中,新浪微博诉脉脉案,法院认为新浪微博对用户信息享有的权益,将用户信息界定为互联网企业的一种“经济资源”,脉脉软件作为一种人脉管理软件,在与新浪微博合作期间从新浪微博收集的其他用户信息可以智能关联其用户人脉,但未经用户授权和新浪微博的许可(违反Open API协议)构成不正当竞争。

大众点评诉百度案,法院认为大众点评积累的数据属于其“劳动成果”,法院还指出,大众点评数据权益并非绝对权利,并非可以获得法定财产权益保护的程度,需要容忍正当竞争者使用该等数据,但本文认为判决忽视了对用户的同意和授权规则。

淘宝诉美景公司案,法院分步骤的解析了从用户信息大数据的形成过程,大数据来源用户个人信息以及用户行为信息,这些信息的收集和使用需要严格遵守《网络安全法》规定取得用户的同意,这是互联网企业取得大数据权益的正当性的前提,在此基础上,用户相关信息经过脱敏后,经过算法加工形成的大数据属于互联网企业的财产权益内容,法院确认了淘宝主张的竞争性财产权益,但驳回了淘宝公司确认所有权的主张。

从经济资源到劳动成果到财产权益,对大数据权益性质逐渐清晰,三个案例观点趋向于新型财产权说,但仅限于行为法的保护,可能还需要容忍正当使用数据的行为。

五、互联网企业如何保护大数据权益

在目前大数据权益未获得法律明确认可之前,互联网企业如何保护互联网企业的大数据权益,就目前答案就是合规,路径在于夯实大数据来源——用户信息收集使用的合规基础,淘宝诉美景公司案具有参考价值,本文简要梳理合规操作指引如下:

1、对于用户个人信息的收集,需要公示隐私政策,并经用户同意明确同意,收集使用符合正当、合法和必要原则。详见《谁又动了你的个人信息?App收集使用个人信息应有正确姿势》一文。

2、对于非用户个人数据收集使用,要进一步细分,对于网络用户行为痕迹信息,可区分为涉及用户个人偏好或秘密等敏感信息,结合用户个人信息可以识别用户身份的,应按照《网络安全法》的规定也需要在隐私政策中明示并经用户同意才能收集,对于未留有个人信息的用户所提供的以及用户已自行公开披露的信息,可以不经用户同意收集使用和处理。

以上信息经过匿名化脱敏处理后称为衍生数据的,互联网企业可以向他人转让,但此时互联网企业并没有独占性权益,仅享有使用权,只有经过大数据算法加工后,互联网企业才对数据享有独占性利益,此时的数据的交易和使用无需经过用户同意,可以自由应用、交易。

3、隐私权政策应提示用户会根据用户浏览及搜索记录、设备信息、位置信息、订单信息,提取浏览、搜索偏好、行为习惯等特征,基于特征标签进行间接人群画像并展示,且明确告知用户如果拒绝提供相关信息,可能无法使用相应的服务,或者无法展示相关信息,但不影响使用浏览、搜索、交易等基本服务,提示了用户的选择权。

4、互联网企业开发的多个网站或App之间相互关联,可以同一账号登陆或者允许第三方应用登陆,使用和处理关联或第三方平台用户信息要严格遵循“用户授权+网络运营者授权第三方+用户授权第三方”的三重授权许可使用规则限制。

六、结语

从前述我国法律、理论界和司法实务案例可以得出大数据具有财产属性,收集数据的互联网企业是大数据权益的主体,大数据权益与所有权类似的使用、流转的权能,但大数据使用、流转要严格履行个人信息和与个人有关的保护义务的初步结论,初步回应本文开头提出的问题。但大数据技术发展和应用涉及到公共利益,仅从民法角度无法解决大数据权益界定问题,还涉及消费者权益保护、不正当竞争等经济法领域等相关问题,本文仅以互联网企业营利性大数据角度切入,角度也并不全面,许多问题都值得进一步探讨。

【注释】

[i] 来源于社会科学新辞典

[ii] 王学辉、赵昕:《隐私权之公私法整合保护探索———以“大数据时代”个人信息隐私为分析视点》,《河北法学》,2015 年第5 期,第63页

[iii] 周林彬、马恩斯:《数据财产归属的反思——基于卡尔多-希克斯模型》,《制度经济学》,2018年第4期,第4页。