发布时间:2020-05-21 来源于:杨超男 何嘉欣 广信君达律师事务所

股东损害公司利益呈现为不同的形式,涉及到的法律条文内容庞杂。[1]在《公司法》框架之下,案件类型主要是侵权之诉。[2]但其中的行为却涉及股东滥用权利、不当关联交易、转移公司主要财产、董监高违反忠实义务、勤勉义务损害公司利益等诸多类型。对应侵权之诉,完整的证据链条要与侵权责任的构成要件相契合。

对应前述不同的侵权类型,责任要件则需要有具体指向,如不当关联交易的损害结果如何加以证明?自我交易中归入权的范围如何确定?这些问题都需要回到证据层面来讨论。一般情况下,手上有哪些证据或者能够获得哪些证据,决定了采取怎样的诉讼策略,以及多大程度上实现诉讼目的。此文为笔者“股东损害公司利益纠纷系列研究”的第三期,提出股东损害公司利益纠纷案件的举证思路,供大家交流探讨。

一、适格原告

涉及要点:

1.公司意思表示的证明

2.“股东代表诉讼”中股东起诉资格的证明

根据《民事诉讼法》第一百一十九条的规定:“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织”,在股东损害公司利益纠纷中,公司是与案件有直接利害关系的当然原告。但与自然人不同,公司提起诉讼时需要一位能代表公司意思表示的“代表”参与。实践中,常见的“代表”有法定代表人、董事、监事、股东。

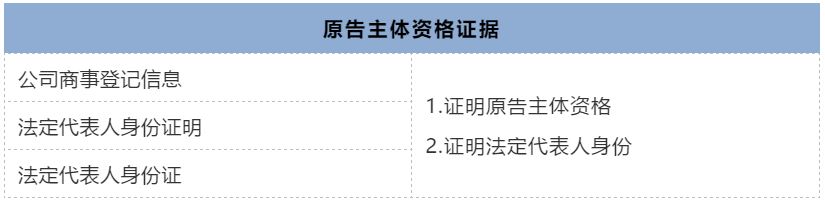

(一)法定代表人

一般情况下,法院可以依据公司印章、法定代表人签字等材料确认公司提起诉讼系法人的真实意思表示。然而在实践中经常有法定代表人以兼任董事长、执行董事、经理的身份损害公司利益,此时法定代表人已经无法代表公司的意志进行诉讼,在实操上,法定代表人也不会同意在起诉自己的起诉状和授权委托书上签章。这时,就有必要启动其他程序来为公司寻找适格的“代表”。最直接的方法就是适用《公司法》第151条,请求监事(会)起诉或由股东代表诉讼。

【典型案例】青海碱业与冯某某一般损害公司权益纠纷案[3]

被告冯某某认为,青海碱业法定代表人冯某某并未表示对本案进行诉讼,青海碱业的其他组织机构亦未表示进行诉讼或委托代理人进行诉讼。青海碱业代理人以青海碱业名义提起的诉讼并非青海碱业真实意思表示,应驳回起诉。

最高院认为:青海碱业的起诉状虽加盖有青海碱业的公章,但该起诉行为没有经过法定代表人同意,没有经过股东会讨论通过,公司股东也没有请求监事会起诉冯某某,故青海碱业起诉状上的公章和授权委托书上的公章皆非青海碱业的法定代表人或股东会同意加盖,不能认定为是青海碱业的意思表示。

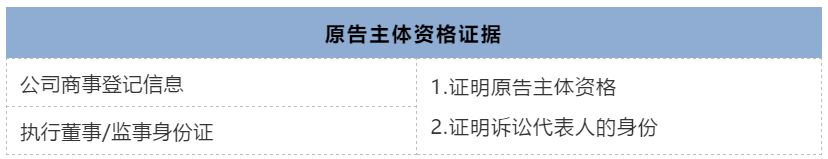

(二)执行董事(或董事长,下同)/监事(或监事会主席,下同)

监事会主席或者不设监事会的有限责任公司的监事、董事长或者执行董事可以代表公司进行诉讼。

执行董事/监事根据《公司法》的规定代表公司提起诉讼,其只需证明其是商事登记机构处登记的执行董事/监事,不需要公司的实质授权。起诉状及其他诉讼材料无需加盖公司公章、无需法定代表人签字,只需执行董事/监事的签字即可。

【典型案例】浩迈公司与邓某某损害公司利益责任纠纷案[4]

被告邓某某主张任职文件是浩迈公司为了注册而提供的,在公司的运作中,公司股东会并没有授权何某某履行监事的职责,认为何某某无权代表公司提起诉讼。

法院认为:邓某某确认在公司的运作中没有任命其他人员作为公司监事,而浩迈公司的工商登记材料中选举何某某为浩迈公司监事,故本院确认何某某为浩迈公司监事。无论在起诉状及授权委托书加盖浩迈公司的公章是否是浩迈公司的真实意思表示,何某某身为浩迈公司监事,认为公司的股东或管理人员有损害公司利益的行为,有权代表浩迈公司以该公司的名义提起诉讼。

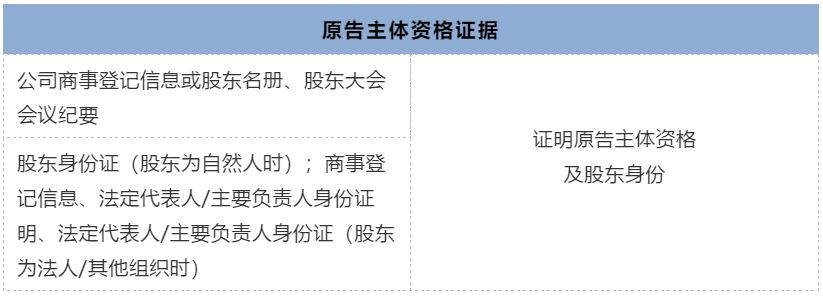

(三)股东

在“股东代表诉讼”中,一般法院只认可在商事登记机构处登记的或股东名册中记载的股东。实际出资人如果能证明其股东身份得到公司的认可,也能代表公司进行诉讼,最直接的证据就是《股东大会会议纪要》上对公司股东的记载。

【典型案例】陈某某与曾某某损害公司利益责任纠纷案[5]

原告陈某某以自己名义起诉被告损害公司利益,并提出《第一次股东大会纪要》证明自己的股东身份。会议纪要(株开司001号)记载:“公司股东确认由陈某某、林某某、曾某某等八位股东组成。公司总股本845万元,陈某某实缴股本金125万元,占股14.79%……”并注明以上各项全体股东一致通过。被告则以工商登记中没有登记原告陈某某为股东,请求法院驳回起诉。

法院认为:开悟文化第一次股东大会会议纪要上登记原告陈某某为公司股东(持公司股份14.79%)。陈某某作为公司股东于2017年11月11日向公司书面请求要求收回公司款项480万元,并存入公司账户。但公司未有回应,未向人民法院提起诉讼。原告陈某某有权以自己名义向法院起诉。

★前置程序及证明符合起诉条件的证据

《公司法》第一百五十一条规定:“股东代表诉讼”的前置程序,原告可以通过提出《关于请求提起诉讼的函》、公司有关机关的《回函》、邮递记录、通知送达凭证等证据来证明其已经向公司请求起诉、公司拒绝起诉或逾期未提起诉讼。

在例外情形下,股东有权直接起诉。原告主张案件存在可以自行提起诉讼的例外情形,需要提供充分证据予以证明公司有关机关没有提起诉讼的可能性,如公司没有设立监事;公司内部决策机关被侵权股东实际控制;有权决定诉讼的机关与公司有利害关系等。

二、侵权主体的证明

涉及要点:隐名股东侵权被告适格性的证明

对于隐名股东侵权,可以根据公司章程的程序或经其他股东过半数同意转让股权的方式将隐名股东显名化。但实践中更常见、更直接的做法是适用公司法其他规定来追究隐名股东的责任,从而使之成为适格被告。

如果隐名股东为公司的实际控制人,可以考虑适用《公司法》第21条;如果隐名股东为公司的董事、监事或高级管理人员,还可以适用第147条、第148条、第149条来追究其责任;如果以上情形皆不符合,还可以适用第151条:“他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

当董事、高管作为被告时,法院对于他们身份的证明,通常会采用实质审查主义而不是外观主义。即使商事登记显示某某人不是董事,但法院依然可以根据当事人的举证,通过章程、董事会决议、股东会决议、与客户签订的合同等材料认定某某人是否为董事、高管。

【典型案例】谭某某诉郑某、王某损害公司利益责任纠纷案[6]

法院认为:虽然哲尚公司的章程及公司登记显示,哲尚公司未设立董事会并由郑某担任执行董事。但是上述登记事项与哲尚公司成立之初形成的董事会行为的记载不一致,且依据后者的记载,谭某某与郑某、王某均系董事会成员并明确了相应职责及董事会职权等,加之未有证据表明哲尚公司的股东会曾形成决议撤销郑某、王某的董事身份。故认为该董事会行为真实反映了哲尚公司实际按照董事会的方式进行运作,及郑某、王某均系哲尚公司的董事会成员的事实。

三、可归责性证明

涉及要点:不同请求权基础在归责原则以及举证责任的区别

虽然本文仅在《公司法》第20条、21条、147条、148条和149条的框架下探讨股东损害公司利益的侵权责任证明问题,但是这几种责任对行为人主观状态的要求有所不同。基于不同的请求权基础,归责原则会有较大差别,下文就不同情形下的可归责性的证明问题分别展开讨论。

(一)损害赔偿请求权

《公司法》第20条、21条规定:“损害赔偿责任采用的是一般侵权责任归责原则,要追究被告股东的损害赔偿责任,需要证明其具有过错,即其行为的不正当性。”在实践中,股东侵占或转移公司财产占了股东损害公司利益纠纷中的绝大部分比例。[7]在涉及到股东损害公司财产利益的案件中,最直观的证据就是银行账户流水、财务会计报告、会计账簿、与关联公司之间的债权债务协议等。但这些证据往往只能证明股东或关联公司与公司之间存在资金往来,股东可以通过股东会决议、董事会决议等文件以及证人证言来证明“公司所主张的款项是用于公司经营”,或者“其与公司之间存在的资金往来关系是正当的”进行抗辩。此时,公司可以通过以下情况进行说明:1.举证证明文件上的公章之真伪性;2.股东利用其职权控制、使用公司公章之便利性;3.股东所主张的债权债务关系之真伪性;4.股东的行为是否符合公司章程的规定或是否获得股东会同意;5.关联交易违法性等,对股东行为的可归责性进行证明。

在股东损害公司利益纠纷中,被告往往是同时兼具控股股东、董事或高管的身份。《公司法》第147条规定了“董事、高管的勤勉义务,要求董事、高管合理、谨慎地处理公司事务。”实务界和理论界普遍认为,违反勤勉义务要求董事、高管主观上存在重大过失,被告可以援引商事判断规则来为自己辩护。援引商事判断规则要求董事、高管在作商事决策时对决策信息充分知情,并真诚地相信所作的决定符合公司的最佳利益,此为董事、高管的知情义务。公司的举证责任为:证明被告作出的决策没有尽到勤勉注意义务,公司损失与被告行为之间存在因果关系。

(二)归入权

《公司法》第148条规定:“董事、高管违反忠实义务时公司的归入权。”基于对董事、高管经营决策权的尊重,公司很少干涉董事、高管的商事行为,这导致公司在证明被告违反忠实义务存在困难。因此,法律对公司举证责任予以适当减轻,如自我交易,公司只需对被告的行为提出初步的质疑,证明其违反公司章程的规定,如果被告不能证明其交易行为经过股东会、股东大会同意,其自我交易即会触发公司归入权。

但在涉及到谋取公司商业机会的情形时,公司首先要证明该商业机会属于公司。公司可从以下方面去举证:公司与相对方已经就合作、交易事宜达成确定的意思表示,且合作条件已经成就;或者公司具有相应的资信实力和履约能力,公司为获得该商业机会做了积极的实质性的努力且付出了一定成本。

四、责任的确定及责任范围的证明

即使证明了股东的行为具有可归责性,若无法证明公司因股东的行为遭受了损失,或者股东存在违法收入,以及所遭受损失或违法收入的具体数额,公司同样难以得到有效救济。在确认股东具有侵权责任之后,公司举证证明股东需要给付的具体数额就尤为重要。

首先,关于责任的确定。在涉及到同业竞争或谋取公司商业机会的情形,公司经常会以营业亏损来确定股东的责任。但营业亏损往往是公司内部管理、市场环境、政策等因素综合的结果,不能直接认定公司亏损与股东侵权行为之间存在因果关系,而将责任归于某位特定的股东。同样,公司也不能主张竞业公司的收入就是被告股东应给付给原告公司的收入,因为竞业公司可能还会涉及其他股东,并不全是被告股东的收入。

其次,关于具体数额的确定。公司可以提交:与股东转移、侵占公司财产相关的《销售出库单》、银行流水;因股东未尽勤勉义务产生的《行政处罚通知书》;股东谋取公司商业机会后获得的股权转让款或者被告股东在竞业公司中的持股比例等证据,来确定被告股东应给付的数额。

实践中能够获得哪些证据,决定了应采取何种诉讼策略。应对股东损害公司利益纠纷案件的复杂性,更需要通过理清当中的法律关系,在把握现有证据的基础上灵活制定诉讼策略。

注释

【1】杨超男律师团队:《股东损害公司利益纠纷的法律适用问题》,载“律动新声”微信公众号,2020年3月24日。

【2】关于股东损害公司利益责任纠纷的诉因范围问题,从条文文义看,并未排除合同之诉,不能当然认为其诉因仅限于侵权之诉。其中在陈鑑勇、浙江万达建设集团有限公司损害公司利益责任纠纷案中,法官指出,从股东代表诉讼制度的设立目的看,是为了解决对董事、高管人员的监督和制约问题,而非处理合同纠纷或侵权责任。

【3】参见:最高人民法院(2014)民提字第121-1号民事裁定书。

【4】参见:东莞市第三人民法院(2016)粤1973民初9859号民事判决书。

【5】参见:邵东县人民法院(2018)湘0521民初322号民事判决书。

【6】参见:上海市第一中级人民法院(2017)沪01民终13408号民事判决书。

【7】杨超男律师团队:《股东损害公司利益纠纷的法律适用问题》,载“律动新声”微信公众号,2020年3月24日。