发布时间:2020-05-20 来源于:杨超男律师团队 广信君达律师事务所

实践中,股东损害公司利益纠纷十分常见。从结果上看,都表现为对公司的合法利益构成一定程度的损害;但从过程上看,股东损害行为呈现出多种形式,使法律适用也呈复杂和多样。除了《公司法》外还可能会涉及《民法总则》《侵权责任法》《合同法》《物权法》《反不正当竞争法》等。那么,遇到此类纠纷,我们该如何准确适用法律来有效解决股东损害公司利益纠纷?《公司法》有关股东损害赔偿责任及公司救济权的规定,在实践中呈现出怎样的适用规律?在法律竞合的场合,是否存在适用法律的最优方案?在本篇文章中,通过对股东损害公司利益纠纷案件的案由和法律适用进行实证考察,尝试对以上问题做出回答,并从律师角度提出处理此类纠纷案件的诉讼策略和建议。

广义上的股东损害公司利益纠纷十分庞杂,损害公司管理运营的有效性、与公司开展人才争夺、不当竞争等非传统意义上的损害行为均可纳入此范畴。为便于研究,本文将股东损害公司利益纠纷案件限定为“公司或公司的有权代表基于股东损害行为而追究股东损害赔偿责任的诉讼案件”,下文将这类案件统称为“股东侵害公司利益责任纠纷”,核心法律规范文本是《公司法》,研究样本选择和规则解析将在此前提下依次展开。

一、案由类别与常用法条

(一)关于样本筛选的说明

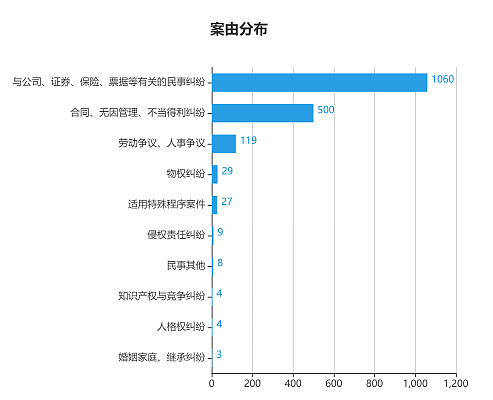

本文案例样本选取的方法是,先以“股东”、“损害公司利益”等作为关键词在无讼中对2019年的民事判决进行检索(得到1764个初始结果,案由分布见图一)。

图一(来源于无讼)

再在初始结果的基础上对每个案由对应的案件进行抽样,结合最高院发布的《民事案件案由规定》进行分析判断,筛查出股东侵害公司利益责任纠纷可能会涉及到的案由,最后从所筛选出来的相关案由的案件中考察研究其法律适用情况及裁判思路。

(二)股东侵害公司利益责任纠纷适用的案由

根据最高院《民事案件案由规定》,与股东侵害公司利益责任纠纷联系最为密切的案由是“损害公司利益责任纠纷”和“公司关联交易损害责任纠纷”。

“损害公司利益责任纠纷”是指公司股东滥用股东权利或者董事、监事、高级管理人员违反法定义务,损害公司利益而引发的纠纷。“公司关联交易损害责任纠纷”是指公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方利用其关联关系损害公司利益的纠纷。如果该等关联方损害了公司利益,但并非利用关联交易的形式,则不属于此案由。[1]

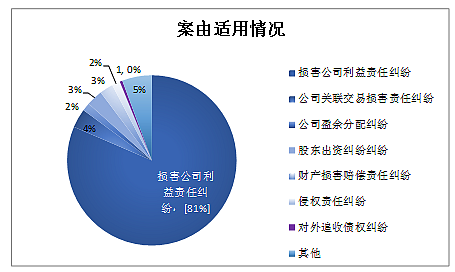

通过检索2019年的案件,我们统计到该年度股东侵害公司利益责任纠纷案件共有194件。这些案例样本来自于前文初选的1764个案例,并且满足两个条件:一是具备适用《公司法》条文的形式要件;二是具备公司或公司的有权代表直接追究股东损害赔偿责任的实体要件。在这194个案例中,适用“损害公司利益责任纠纷”案由的有158件,而适用“公司关联交易损害责任纠纷”案由的案件仅有7件。此外,与股东侵害公司利益责任纠纷相关的案件所适用的案由,除了上述两种以外,还有:“公司盈余分配纠纷”、“股东出资纠纷”、“财产损害赔偿纠纷”、“侵权责任纠纷”、“对外追收债权纠纷”等。

图二(来源于无讼)

从图二可以看出,“损害公司利益责任纠纷”案由的适用比例最高。其他情况有5%的比例。其他情况主要是指没有明确的二级案由的案件,如成都鑫冠贸易有限公司与江西省中东投资有限公司、管中东与公司有关的纠纷案。

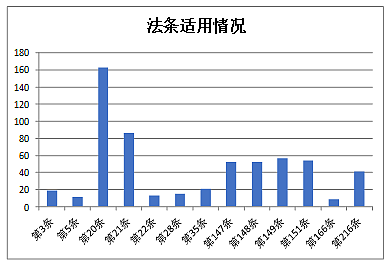

(二)对法院裁判法条适用情况的归纳

在法律适用方面,《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》将处理“损害公司利益责任纠纷”以及“公司关联交易损害责任纠纷”的法律依据主要归纳为现行《公司法》的第20条的1、2款(163)、第21条(86)、第147-149条(52、52、57)、第151条(54)以及第216条第(四)项(41)。

具体而言,《公司法》第20条第1、2款规定了禁止股东滥用权利原则以及赔偿责任;第21条规定了公司控股股东、实际控制人及董监高人员禁止利用关联关系损害公司利益原则以及赔偿责任;第147-149条规定了董监高的忠实勤勉义务、公司的归入权以及董监高的赔偿责任;第151条规定了董监高损害公司利益时,提起损害赔偿诉讼的主体。

通过对2019年的案件进行归纳可以发现,现实中法院审理股东侵害公司利益责任纠纷案件主要还会涉及到的《公司法》条文有第3条、第5条、第22条、第28条、第35条、第166条等。但在涉及到案件的实体责任判断问题时主要适用的还是《公司法》第20条和21条。

图三(来源于无讼)

从图三可以看出,除了20条、21条,147-149条的适用也占了很大比例。这是因为,一方面实践中很多股东侵害公司利益责任纠纷案件都存在股东与董监高身份重合的情形;另一方面适用148条来追究股东的法律责任,可以大大降低举证难度以及诉讼成本,否则在股东没有兼任董事、高级管理人员的情况下,往往需要用更加复杂的诉讼路径去救济公司的利益。

二、损害行为类型与法条适用

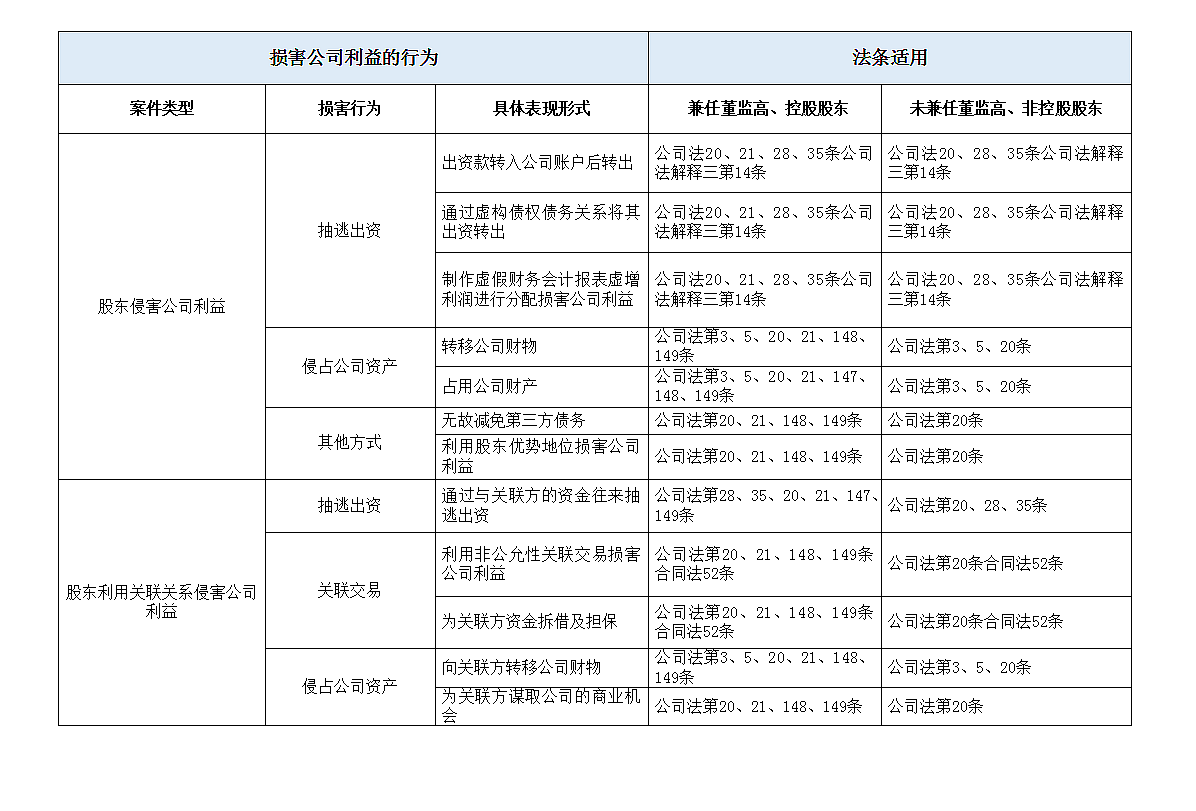

如上文所述,“损害公司利益责任纠纷”与“公司关联交易损害责任纠纷”是股东侵害公司利益责任纠纷中最为常见的两类。我们结合现实案例中常见的损害行为表现形式,根据上述划分标准分析损害行为类型与法条适用的规律,如下表所示:

根据上表,公司法第20条及21条可谓是审理股东侵害公司利益责任纠纷的黄金法条。而公司法第147、148及149条则较多使用在股东同时兼任董监高的案件中。

三、处理股东损害公司利益纠纷案件的若干建议

(一)分辨侵犯的是公司利益还是股东利益,正确维权

虽然股东侵害公司利益的行为也可能间接使其他股东利益受损,但是其他股东不能基于这种间接的损失请求法院将赔偿利益归于股东自己。在实践中,涉及到股东侵权的案件,经常会出现原告没有分辨清楚到底遭受损失的是股东还是公司,导致权利无法得到正确的救济。

(二)衡量各方面的利弊,选择最佳请求权基础

虽然股东侵害公司利益,公司有多种诉讼途径追究股东的赔偿责任,但是不同的请求权基础所适用的法律规定会存在差别,导致诉讼效果会有所不同。具体而言,在选择请求权基础的时候可以重点考虑以下方面:

(1)适格原告

股东损害公司利益纠纷案件中的原告是公司,特殊情况下,如果依据《公司法》第151条提起股东代表诉讼,其身份必须是股东,且必须要符合前置程序,即“监事会、不设监事会的有限责任公司的监事,或者董事会、执行董事收到股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的”。股东代表诉讼中,法院通常要求股东提供其已经向监事会或监事、董事会或执行董事提出书面请求的证据。

(2)时效与期间

根据《民法总则》的规定:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年”,但是法律对一些实体权利的行使规定了除斥期间,如占有返还请求权的除斥期间为一年,在规定的期间内不行使权利的,该权利将被除斥。在洪峰化工公司、张某返还原物纠纷案[2]中,洪峰化工公司以股东张某长期侵占公司土地及地上建筑物为由向法院提起返还原物之诉,但法院认为公司对涉案土地及地上建筑物并没有取得所有权,只是占有者,而根据物权法规定:“占有人返还原物的请求权,自侵占发生之日起一年内未行使的,该请求权消灭”,公司的诉讼请求最终被驳回。如果该案原告以股东损害公司利益为由提起诉讼,则可适用三年的诉讼时效,公司要求侵权股东赔偿损失的权利就不会受到除斥期间的限制。

(3)管辖权

请求权基础不同也有可能会导致案件管辖法院的不同。根据《民事诉讼法》的规定:“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”,而与公司有关的纠纷则适用不同的管辖规则。在恒富创业、利迅投资损害公司利益责任纠纷案[3]中,最高院更是明确指出:有关损害公司利益责任纠纷的地域管辖,不适用民事诉讼法及其司法解释关于侵权责任纠纷的规定。”最后裁定,案件适用公司住所地人民法院管辖。

(三)如果公司行使归入权无法完全弥补公司损失,可继续追究股东损害赔偿责任

在股东兼任董监高的损害公司利益纠纷中,基于特殊优于一般的原则,以及举证成本的考量,适用《公司法》第148条行使公司归入权在诉讼策略上明显更优,但是这并不妨碍继续适用《公司法》第20条追究侵权者的赔偿责任,直至可以弥补公司所受的损失。

在仁爱宝公司与王某损害公司利益责任纠纷案[4]中,王某是仁爱宝公司的股东并担任经理职务,原告以王某收取公司客户的货款后归为己有为由提起诉讼,在行使归入权的同时要求其赔偿因此给公司造成的损失(主要是利息损失),最后法院支持了原告的诉讼请求。

(四)损害公司利益的赔偿责任人不仅限于行为实际实施者

根据侵权责任规则,侵权责任人不仅包括行为人也包括教唆人、帮助人,这一规则在股东侵害公司利益责任纠纷中同样适用。

在奥普公司、郭某某与陈某某财产损害赔偿案[5]中,陈某某虽然没有直接实施或指示他人实施强行扣押、搬运行为,亦未粘贴涉案封条,事发后也没有控制、保管涉案货物,但其作为股东随同郭某某及所带人员一起到现场在郭某某等人实施侵权行为时亦未阻止,事后又随郭某某一同离去,其行为表明其并非被动参与郭某某的侵权行为,客观上也起到了帮助的作用。最后法院依据《最高人民法院关于贯彻执行﹤中华人民共和国民法通则﹥若干问题的意见(试行)》第一百四十八条“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任”之规定,判决其与郭某某承担连带民事责任。

(五)诉请合同无效是针对不正当关联交易的最佳救济手段

若股东通过不正当的关联交易损害公司利益,公司一般可通过三种方式取得救济。一是向法院提起相关董事会、股东会决议无效之诉,二是向法院提起该关联交易的合同无效之诉,三是向行为股东提起损害公司利益纠纷之诉。从救济的力度来看,向法院提起合同无效之诉是最为直接且有效的方式。

(六)股东损害公司利益纠纷的赔偿范围仅限于公司实际损失

由于股东在未兼任董高的情况下无须承担竞业禁止的义务,在实践中,股东损害公司利益责任纠纷大多都是侵害公司财产利益的案件,鲜有涉及到侵害公司预期利益的案件,即使有涉及到,也往往会因为无法提供证据证明确切的损失而被法院驳回。

注释:

【1】奚晓明主编:《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用(2011年修订本)》,人民法院出版社2011年版,第395-396页。

【2】参见:淄博市中级人民法院(2019)鲁03民终183号民事判决书。

【3】参见:最高人民法院(2017)最高法民辖终391号民事裁定书。

【4】参见:成都市金牛区人民法院(2019)川0106民初423号民事判决书。

【5】参见:深圳市中级人民法院(2012)深中法民终字第2425号民事判决书。